在都市农业蓬勃发展的当下家庭种植已成为现代人亲近自然的重要方式。草莓的鲜红欲滴、向日葵的向阳生长、秋葵的营养价值、番茄的多功能用途以及丝瓜的立体栽培,构成了家庭菜园的五彩画卷。小编将从品种选择到收获保存,系统解析五种作物的全周期管理要点,为种植爱好者提供可落地的解决方案。

一、特色作物种植体系构建

1. 草莓栽培需注重基质配比,建议采用椰糠、珍珠岩、腐熟牛粪按3:1:1混合。昼夜温差控制在8-10℃可显著提升糖分积累,采用高架栽培可降低灰霉病发生率。值得思考的是,如何通过补光技术实现四季结果?

2. 向日葵作为景观与油料兼用作物,矮化品种株高宜控制在80-120cm。关键点在于现蕾期追施磷钾肥,花盘直径可达30cm以上。有趣的是,其根系分泌物可改良土壤结构,这是否能与其他作物形成共生体系?

3. 秋葵种植需把握温度窗口,地温稳定在15℃以上时播种。采用错峰种植法,每15天播种一批次,可延长采收期至120天。其粘液蛋白的保健价值,是否值得开发家庭深加工方案?

二、立体栽培模式创新

1. 番茄采用V型整枝法,配合滴灌系统,产量可提升40%。值得关注的是套种罗勒可有效驱避粉虱,这种生物防治法在封闭阳台如何优化?

2. 丝瓜棚架与草莓高架的组合,形成立体温光利用系统。上层丝瓜叶幕遮阳率控制在30%时,下层草莓日灼率下降至5%以下。这种仿生栽培模式,能否复制到其他作物组合?

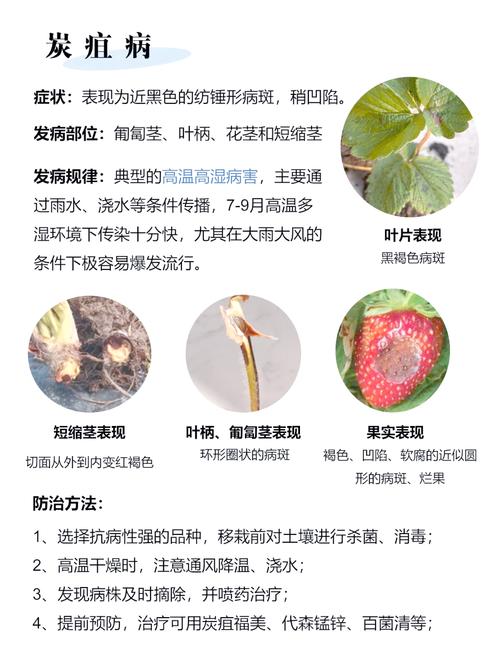

三、病虫害生态防控体系

1. 黄板诱杀对蓟马防效达75%,蓝板对种蝇诱捕率超80%。生物农药苏云金杆菌对鳞翅目幼虫防效显著,但如何解决其在强光照下的活性衰减问题?

2. 微生物菌剂灌根可防治土传病害,EM菌与哈茨木霉1:2复配使用,对根腐病防效提升至68%。这种生物防治法在连作障碍中的潜力值得深入探索。

3. 物理隔离法应用方面,60目防虫网配合负压通风系统,可将虫害入侵率控制在5%以下。但如何平衡通风与隔离的矛盾,仍是技术难点。

四、采收后处理与价值延伸

1. 草莓采后预冷应在2小时内完成,采用气调包装可延长保鲜期至7天。家庭用户如何利用冰箱实现简易气调贮藏?

2. 秋葵速冻保鲜时,95℃漂烫90秒可最大程度保留营养成分。其粘液提取物在面膜制作中的应用,为家庭深加工提供新思路。

3. 丝瓜络的深度开发值得关注,经碱处理后制成沐浴用品,附加值提升5倍以上。这种农产品升级路径是否适用于其他作物?

从品种选育到餐桌呈现,五种作物的协同栽培不仅创造经济价值,更构建起微型生态系统。当我们在阳台种下第一株幼苗时,是否也在参与城市生态修复?这些作物的组合栽培,能否成为未来垂直农业的雏形?这些问题值得每位都市农人深思。通过科学管理与创新实践,方寸之地亦可成就丰饶之景。