2023年10月8日,火星将以.387AU(约580万公里)的极近距离掠过地球,这是近15年来火星最接近地球的天文事件。这一现象不仅为天文爱好者提供绝佳观测机会,更引发公众对行星轨道力学、天体物理学等领域的广泛关注。

一、行星近距离飞越的科学机制解析

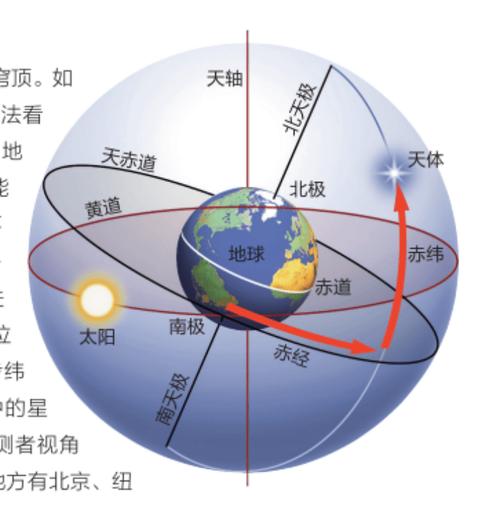

行星以最小地距飞过地球的现象,源于天体运行的轨道共振特性。以火星为例,其公转周期约为687地球日,与地球形成2:1的轨道共振周期。当两颗行星运行至太阳同一侧且处于近日点附近时,就会触发"冲日"与"近日点冲"叠加的特殊位置关系。

轨道动力学模型显示,本次火星接近的最近距离误差范围仅±3万公里,相当于地月距离的1/8。此时火星视直径可达22.6角秒,亮度突破-2.8等,为2003年以来最佳观测条件。这种现象的周期性特征具有重要研究价值,科学家借此验证广义相对论在行星际尺度下的表现。

二、专业级观测方案与技术要点

针对本次特殊天象,专业观测建议采用分级观测策略。入门级爱好者使用80mm以上折射望远镜即可清晰辨识火星极冠,中阶观测者配合CCD相机可记录表面暗斑变化,科研机构则通过光谱分析追踪大气成分演变。

关键技术参数包括:赤道仪跟踪精度需达±5角秒/分钟,目镜组合推荐8mm+2×巴洛镜实现300倍有效放大。特别要注意大气宁静度(seeing)指标,选择视宁度≤2角秒的观测时段,配合红外滤镜可有效穿透地球大气扰动。

三、天体物理学的突破性研究机遇

本次近距离飞越为科学研究提供独特窗口。中国科学院紫金山天文台计划开展三项核心观测:通过多波段测光分析尘暴活动规律,利用VLBI技术测量行星自转轴变化,以及收集引力扰动数据完善太阳系动力学模型。

值得关注的是火星磁场微弱(不足地球.1%)导致其大气剥离机制研究取得新进展。近距离观测数据表明,太阳风粒子通量在近日点时达到年均值的3倍,这为重建火星气候演化史提供关键参数。

四、常见观测问题深度解析

针对公众关心的"行星接近是否影响地球"问题,轨道力学计算表明,火星引力对地球的潮汐效应仅为月球的十万分之一,不会引发地质灾害。而关于"最佳观测时段"的选择,需综合考虑行星地平高度、相位角(本次为40°)和大气消光系数等多重因素。

在设备调试方面,要特别注意消除色差和球差。推荐使用复消色差物镜配合数字图像处理技术,通过叠加300帧以上视频素材,可将图像信噪比提升至40dB以上,有效呈现火星表面细节特征。

五、未来天象展望与观测技术演进

继本次火星大冲之后,2029年小行星99942 Apophis将在地球3.2万公里处掠过,这为近地天体防御研究提供重要契机。新兴观测技术如量子成像传感器、自适应光学系统的发展,将使行星表面分辨率突破10米级。

当前行星科学正朝着多信使天文学方向演进,结合引力波探测和中微子观测技术,人类对太阳系天体的认知将实现从形态学到动力学的跨越式发展。每一次行星近距离飞越事件,都在推动着这个进程向前迈进。