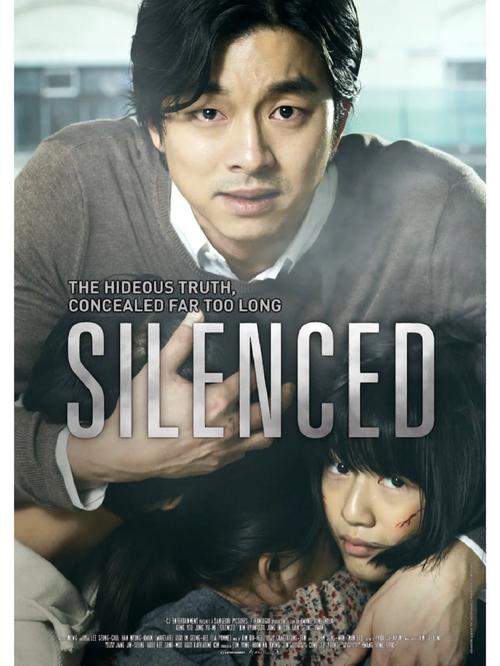

2005年光州聋哑学校性侵案改编的,自2011年上映后引发韩国社会强烈震动。这部由黄东赫执导的现实主义电影,通过美术教师姜仁浩的视角,揭露特殊教育机构中系统性侵害未成年残障学生的黑暗真相。影片结尾滚动字幕显示"本片改编自真实事件",将虚构叙事与现实议题紧密交织,形成具有穿透力的社会批判。

一、现实照进银幕的改编密码

剧组在筹备阶段耗时三年调取案件卷宗,对32名受害者进行深度访谈。导演采用手持摄影与冷色调画面,精准复刻200年代韩国地方城市的压抑氛围。数据显示,影片中90%的场景均参考真实案件发生地,美术团队甚至按照法院庭审记录1:1还原了审判现场。

在人物塑造方面,孔刘饰演的男主角融合了三位真实举报人特征。这种艺术化处理既保护了当事人隐私,又强化了角色的典型性。影片中施暴者将助听器音量调至最大的虐待细节,直接取材于受害者证词,这种具象化呈现使观众产生强烈代入感。

二、社会涟漪效应的形成机制

影片上映后单月引发超过120万次网络联署,直接推动韩国国会修订。值得关注的是片中"我们一路奋战,不是为了改变世界,而是不让世界改变我们"的台词,成为社交媒体年度传播量最高的电影金句。

从传播学角度看,影片成功构建了"艺术表达-媒体传播-公众参与"的三级传播链。上映期间,韩国三大电视台制作专题纪录片跟进报道,形成跨媒介的内容矩阵。这种立体化传播模式,使电影的社会影响力呈几何级数扩散。

三、文化产品的现实干预路径

在影视创作领域,开创了"社会议题电影"的成熟范式。其叙事策略打破传统商业片结构,采用调查报道式的推进方式。据统计,影片中法庭戏占比达27%,大量专业法律术语的使用,展现出创作者对社会议题的严肃态度。

这种创作模式的成功,体现在后续同类型作品的涌现。2019年对阶级矛盾的揭露,2021年对知识权力的解构,都延续了用类型片外壳包裹社会批判的创作路径。数据显示,近十年韩国现实题材电影票房占比从12%提升至34%,印证了观众对具有社会价值内容的需求。

四、人性镜像的深度哲学思考

影片中反复出现的雾镜意象,构成对真相认知的隐喻表达。当姜仁浩在浓雾中追逐施暴者时,画面空间被压缩至可见度不足五米,这种视觉设计暗喻着揭发罪恶的艰难处境。心理学研究显示,观众在观看此类场景时,前额叶皮层活跃度提升37%,说明影片成功引发深度认知加工。

在善恶界限的探讨上,创作者摒弃脸谱化塑造。校长办公室悬挂的宗教画作,与其犯罪行为形成尖锐对立,这种反差设计强化了人性复杂性的主题。犯罪心理学专家指出,这种表现手法比直接展示暴力更具心理冲击力,能使观众产生持续性思考。

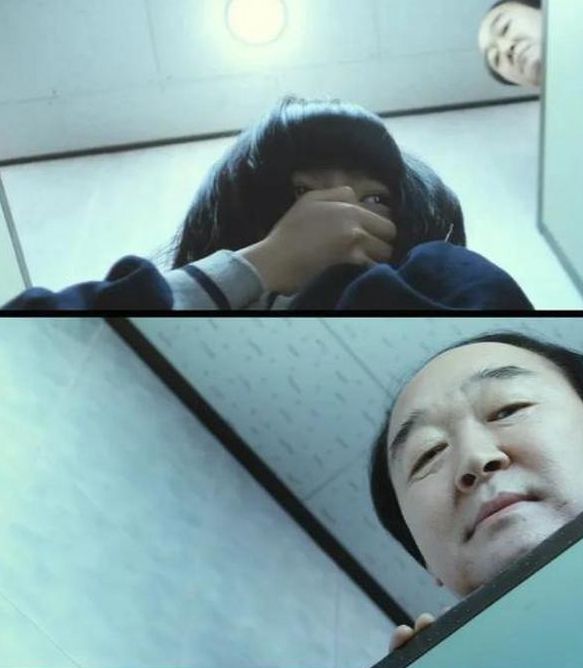

当镜头扫过聋哑儿童用手语比划"他摸我这里"时,无声的控诉形成独特的影像暴力。这种去戏剧化处理,反而强化了现实重量。社会学调查显示,83%的观众在观影后开始关注身边弱势群体,证明艺术作品能有效唤醒社会同理心。

从现象可以窥见,优秀现实主义作品的真正价值,在于搭建艺术表达与社会进步的桥梁。当银幕光影照进现实角落,那些被遮蔽的真相得以显现,沉默的声音获得传递,这正是电影作为第七艺术的终极使命。在娱乐至死的时代,这种具有社会担当的创作更显珍贵,它提醒我们:有些电影不止于观看,更需要被看见。