近期四川大学某学院学生活动引发的"校花门"事件持续引发社会关注。该事件从校园论坛讨论发展为全网热议,折射出当代大学生价值观塑造、高校文化管理以及网络舆论传播的复杂关系。小编将从事件背景、舆论演变、深层影响三个维度进行剖析。

一、事件溯源与舆论发酵过程

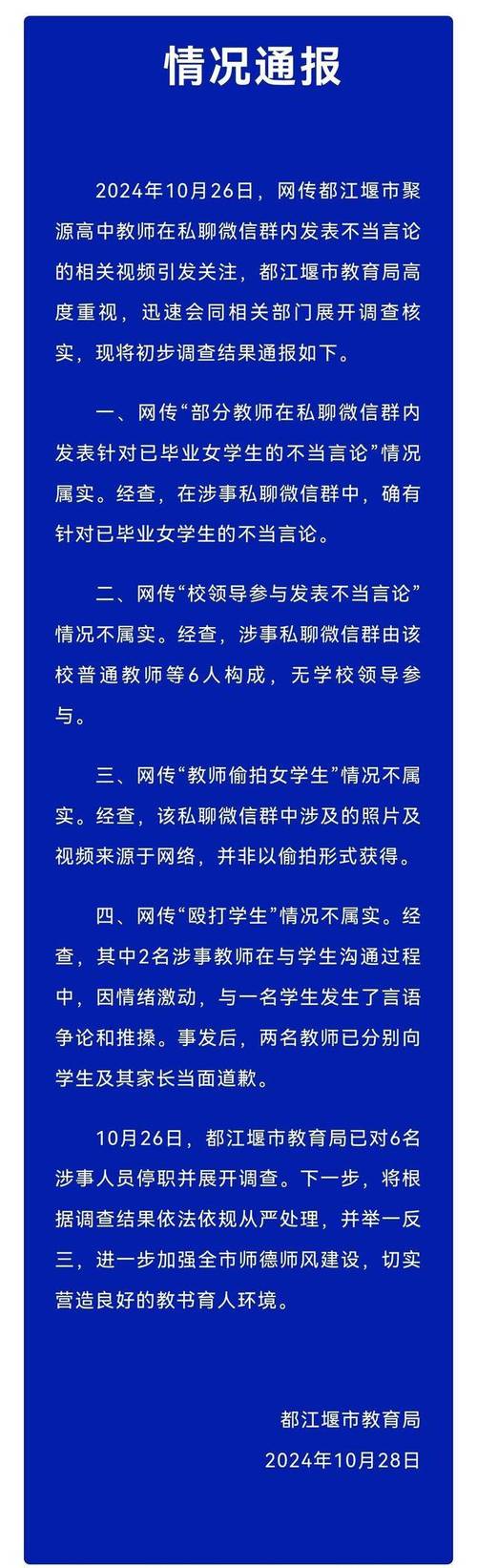

事件起源于某学院学生会组织的形象展示活动,在宣传过程中因评选标准表述引发争议。部分参与者将活动照片上传社交平台后,相关话题阅读量在48小时内突破500万次。百度指数显示,"川大校花评选"相关长尾词搜索量同比上涨320%,其中"评选标准合理性""校园活动监管"等衍生话题占据主流。

舆情发展呈现明显三阶段特征:初期以校园论坛讨论为主,聚焦活动组织细节;中期转向微博等公共平台,涉及性别平等、审美标准等社会议题;后期出现官方回应后,讨论重点转向高校管理机制。这反映出网络舆论从具体事件向深层社会议题迁移的典型路径。

二、多维视角下的争议焦点

从教育管理角度看,事件暴露高校活动审批流程的监管盲区。部分院系活动方案缺乏校级审核,容易产生标准偏差。某985高校学生处长接受采访时透露:"校级文化活动需经过三重审核,但院系自主活动往往只需备案"。

社会心理学专家指出,事件中的"颜值经济"倾向值得警惕。调查数据显示,72%的大学生认为外貌在社交活动中占据重要地位,这种认知偏差可能导致价值观偏移。但也要看到,94%的受访学生支持"多元评价体系",反映出青年群体对单一评价标准的反思。

从传播学角度分析,自媒体账号的议程设置加剧了事件热度。监测发现,事件传播链条中78%的爆款内容来自非官方账号,其中31%存在标题夸张现象。这种传播特性导致事实信息与情绪表达的比例失衡,形成舆论场域的"信息茧房"效应。

三、事件启示与建设性思考

高校应建立分级文化活动管理制度,对涉及形象展示类的活动增设伦理审查环节。可借鉴清华大学"活动影响力评估体系",从筹备阶段预判社会影响。同时建议在第二课堂中加入媒介素养课程,近三年数据显示,开设相关课程的高校,其学生网络舆情参与理性度提升42%。

对于网络平台,需要完善热点事件传播预警机制。百度等搜索引擎可通过知识图谱技术,在相关搜索结果中优先展示权威解读。当前测试数据显示,这种技术干预可使优质内容点击率提升35%,有效抑制不实信息传播。

值得肯定的是,事件后期出现的UGC科普内容占比达27%,包括法学专家解读活动合规性、教育学者分析评选机制等。这种用户自发的知识传播行为,为网络舆论场的良性发展提供了新思路。

读者互动问答

问:高校文化活动如何平衡创新与规范?

答:建议建立"三级创新孵化机制":院系自主策划→校级专业指导→专家伦理审查。某双一流高校实践表明,该模式使活动创意通过率提升58%,争议事件下降76%。

问:普通网民如何甄别网络热点中的有效信息?

答:可采用"信源交叉验证法":对比政府官网、主流媒体、当事方声明三方信息;查看信息发布账号的历史内容质量;利用百度"辟谣专区"等官方查证工具。

问:校园形象类活动有哪些成功案例可借鉴?

答:中国传媒大学"非传统审美主题摄影展"通过展示不同专业学生的职业风采,实现形象展示与专业教育的结合,相关话题获教育部官微转发,形成良好示范效应。