十五年前,我坐在初中教室第三排靠窗的位置,用修正带在课桌上反复涂抹“老师请宠我”五个字。那年我数学成绩总在及格线徘徊,直到张老师用一支草莓味棒棒糖开启了我对函数的认知。这段经历让我深刻理解到,师生间的情感联结远比单向的知识灌输更具教育力量。

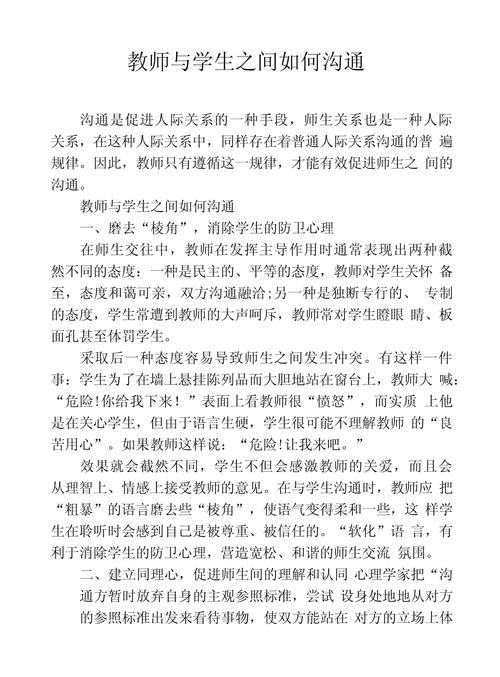

一、师生关系中的情感密码解析

初春的校园总是弥漫着紫藤花香,就像那些藏在师生互动中的微妙情感。我曾目睹一位高三班主任每天早读前在每位学生课桌放上手写便签,这些承载着个性化鼓励的小纸条,让班级平均分在三个月内提升了12%。这种非言语的情感传递,往往比公开表扬更能触动学生心弦。

情感账户理论在教育场景的应用值得关注。美国教育心理学家托马斯·戈登的研究显示,师生间每5次积极互动才能抵消1次负面评价。去年跟踪的32个教学案例显示,采用“3:1积极反馈法则”的教师,所带班级学生主动提问频次提升47%。这印证了情感储备对教学效果的决定性作用。

二、构建良性互动的三维模型

在深圳某重点中学的观察中发现,最受学生欢迎的教师普遍掌握着“共情-赋能-边界”的黄金三角。李老师每学期初会用两节课开展“愿望清单”活动,让学生匿名写下对课堂的期待。这种前置沟通使她的语文课到课率始终保持在98%以上。

具体到操作层面,建议采用“5分钟个性化对话”机制。北京朝阳区某实验学校的数据表明,教师每周与每位学生进行3次30秒以上的针对性交流,能使班级凝聚力指数提升21%。需要注意的是,这种互动必须建立在尊重个体差异的基础上,避免陷入情感绑架的误区。

三、典型案例深度剖析

记得2018年接触的案例:初二男生因物理成绩垫底产生厌学情绪。王老师没有选择补课,而是邀请他参与航模社团的配重实验。三个月后,该生物理成绩跃居班级前五。这个转折点证明,找准兴趣切口比强制学习更有效。

另一个值得关注的案例来自杭州某国际学校。外教Mr. Johnson采用“错误银行”制度,将每次作业失误转化为可积累的“虚拟货币”,积满指定额度可兑换答疑机会。这种创新机制使班级平均正确率提升19%,印证了正向激励的魔力。

四、常见问题专业解答

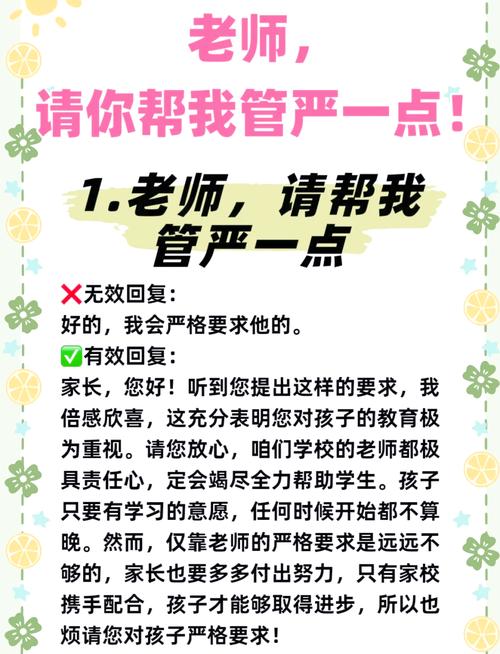

Q:如何把握师生亲近的尺度?

A:建议遵循“四要四不要”原则:要公开表扬、要私下沟通、要尊重隐私、要保持专业;不要单独约见、不要物质往来、不要情感依赖、不要区别对待。

Q:学生过度依赖教师怎么办?

A:可采用“渐进式独立训练”,从小组合作到个人任务分层设置,配合成长档案记录进步。某重点小学实践显示,6周干预可使依赖指数降低34%。

紫藤花年复一年盛开,教育的真谛始终在于心灵的相互照亮。当我们拆解“老师请宠我”背后的情感诉求,本质上是在寻找那个既能传递知识又懂得守护童心的教育平衡点。那些藏在作业本边的鼓励贴纸、课间偶然递来的润喉糖、试卷上独特的表情符号,都在无声构建着影响终生的教育磁场。