“刘鑫事件”因其复杂的社会伦理争议持续引发公众关注。2019年,随着案件相关细节的披露,刘鑫及其家人的生活状态成为舆论焦点。小编通过梳理公开信息与媒体报道,从多个角度还原事件背景,分析其家庭现状,并探讨事件对社会的影响。

一、事件背景与关键信息回顾

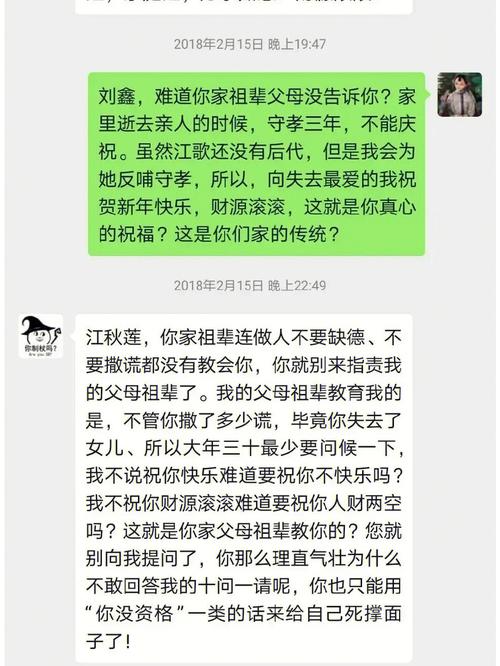

2016年江歌案发生后,刘鑫作为案件关联人始终处于舆论漩涡中心。2019年,随着案件二审的推进及网络舆论的持续发酵,刘鑫及其家庭成员的生活轨迹开始受到更广泛关注。公开报道显示,此阶段刘鑫一家已搬迁至青岛居住,其父母工作单位、家庭住址等信息多次在网络平台被曝光。

二、2019年刘鑫全家现状的多维度分析

1. 居住状况调整:据媒体报道,刘鑫家庭为躲避舆论压力多次更换住所,最终选择在青岛某小区定居。社区工作人员透露,该家庭日常深居简出,与邻居鲜有交流。

2. 职业变动情况:刘鑫父亲原为某国企员工,事件发生后申请提前退休;母亲则从教师岗位离职,目前从事家政服务工作。职业变动与收入来源变化成为外界讨论重点。

3. 社会关系网络:亲属关系方面,多位亲戚在接受媒体采访时表示已与其家庭断绝往来。法律层面,刘鑫因未履行法院判决的赔偿义务,个人征信记录受到影响。

三、事件引发的社会伦理思考

1. 舆论监督边界问题:部分网民通过人肉搜索获取刘鑫家庭信息的行为,引发关于公民隐私权保护的讨论。

2. 司法与舆论的互动关系:法院判决书对刘鑫“未如实告知风险”的认定,与网络道德审判之间的张力值得关注。

3. 家庭连带责任争议:家庭成员是否应为个人行为承担连带责任,成为法学界研究的新课题。

四、公众关注的热点问题解答

问:刘鑫家庭现状是否符合法院判决执行要求?

答:根据中国执行信息公开网记录,刘鑫未完全履行赔偿义务,已被列入限制消费名单。其家庭财产状况需经法定程序核查。

问:家庭成员现状是否影响案件后续进展?

答:我国民事诉讼法明确规定,被执行人直系亲属财产不属于执行范围。但转移财产至亲属名下可能涉及执行障碍问题。

小编通过系统梳理事件发展脉络,客观呈现了相关家庭现状及其社会影响。需要强调的是,任何个体都应享有法律赋予的基本权利,舆论关注应建立在尊重司法程序的基础之上。

参考文献

1. 青岛市中级人民法院(2019)

2. 2019年3月专题报道

3. 中国政法大学(202)

4. 最高人民法院(2018)

5. 澎湃新闻2019年12月